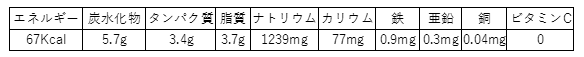

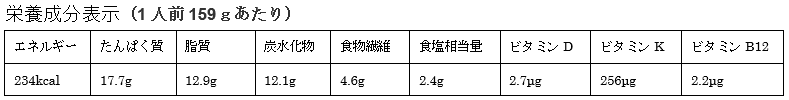

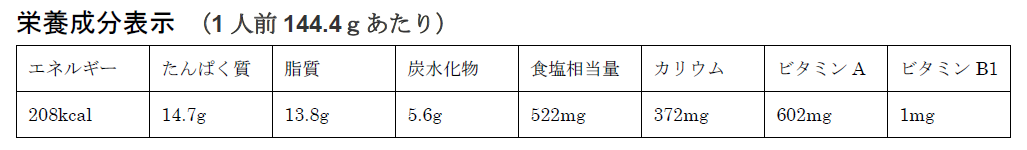

岩手県大槌町取材の最終回は、復興の一環として、壮関の工場を誘致した大槌町のトップである平野公三町長にインタビュー。大槌町の魅力と今後の復興への思いを語って頂きました。

岩手県大槌町 平野公三町長

岩手県大槌町 平野公三町長

「大槌町は自然が豊かで、おいしいものがたくさんありますよ」

◆はじめに、大槌町の魅力についてお話しして頂けますか?

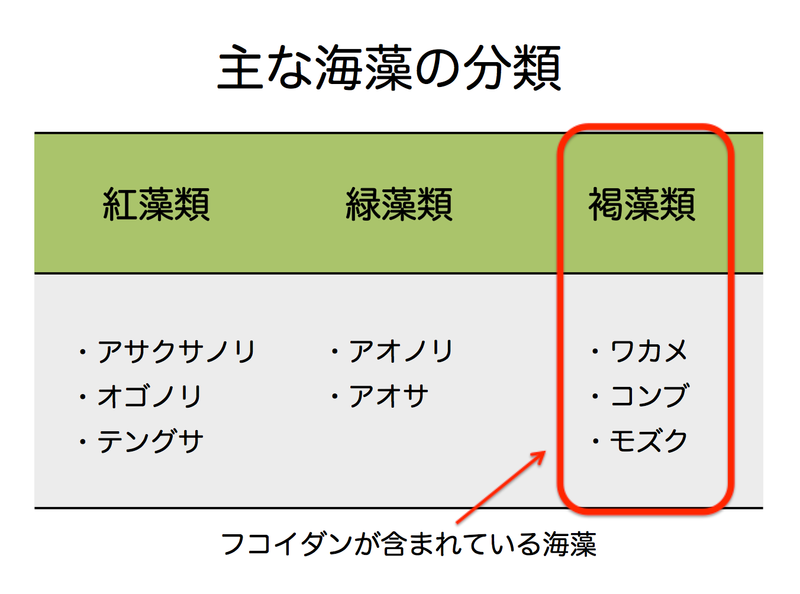

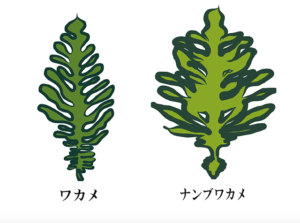

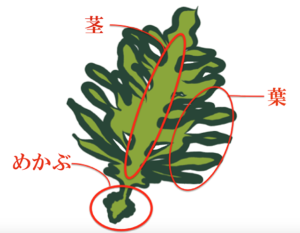

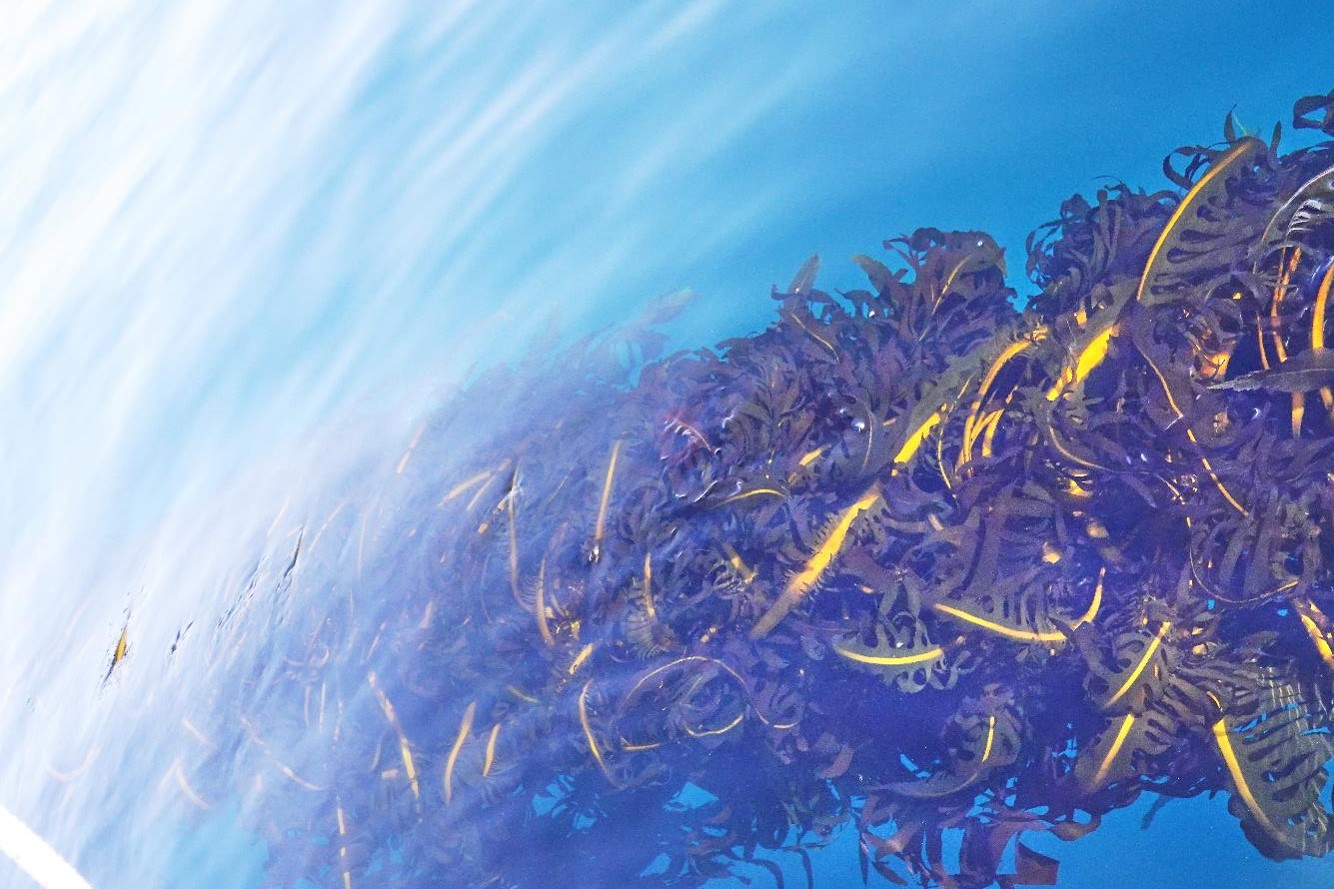

平野町長:私は生まれてからずっと大槌の空気を吸って生きてきたので、この町の素晴らしさは体に染み込んでいます。とくに、海が育んでくれる食べ物は何でもおいしい。3月のワカメに始まり、5月頃のマンボウ、6月からはウニ、夏になるとスルメイカ、初秋のサンマ、初冬の鮭、アワビなど、旬の幸を1年中食べられる幸せは何ごとにも代えがたいですね。

海に浮かぶ赤いブイはワカメ養殖の目印

海に浮かぶ赤いブイはワカメ養殖の目印

◆震災から7年目を迎え、今、町として力を入れている点は何ですか?

平野町長:大槌町では東日本大震災の津波で住民の約1割に当たる1,285人が犠牲になりました。さらに、震災後は仕事を求めて若い世代が町を出ていったことで、県内でも人口減少率が1位になるほどで、高齢化も課題になっています。まずは、住民のみなさんの生活の場を取り戻すことを第一に行政を行ってきましたが、次の段階として、産業の活性化にも重点を移してきているところです。

津波が押し寄せて、多くの犠牲者を出した旧役場庁舎

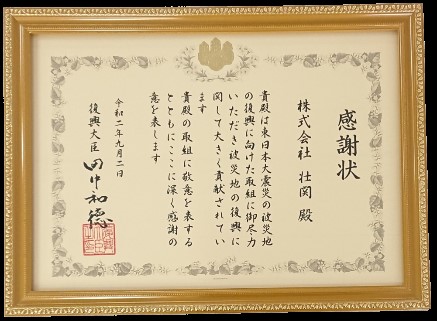

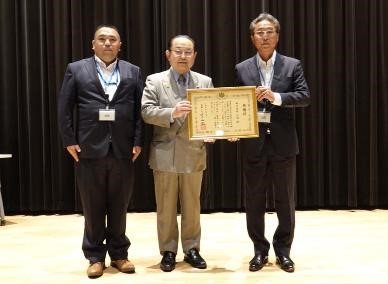

「復興への一助になればと、壮関さんが企業立地に応えてくれました」

◆壮関の工場を誘致するまでの経緯をお聞かせください

平野町長:町の発展のために企業を誘致したいと考え、2014年に全国約1,000社の企業を選んでアンケートを送付して、大槌町への進出意向を伺ってみました。その中から、事業拡張で工場を建設する予定があるという企業が興味を示してくださいました。それが壮関さんだったのです。

◆企業を誘致したい町と、生産拡大を計画していた企業のタイミングがぴったり合ったということですね

平野町長:はい、町からアンケートを送付した翌月に、壮関さんのトップの方々が大槌町へ視察に来てくださったほどです。そこで、企業誘致に関する支援制度も紹介して、前向きにご検討いただいた結果、その半年後の9月に、壮関さんと大槌町の間で工場立地協定の調印まで、トントン拍子で進みました。壮関さんは順調な業績を背景に、栃木県の本社内に第2工場をつくる予定だったのですが、大槌町の復興と雇用に貢献したいという思いで計画を変更してくださったのです。

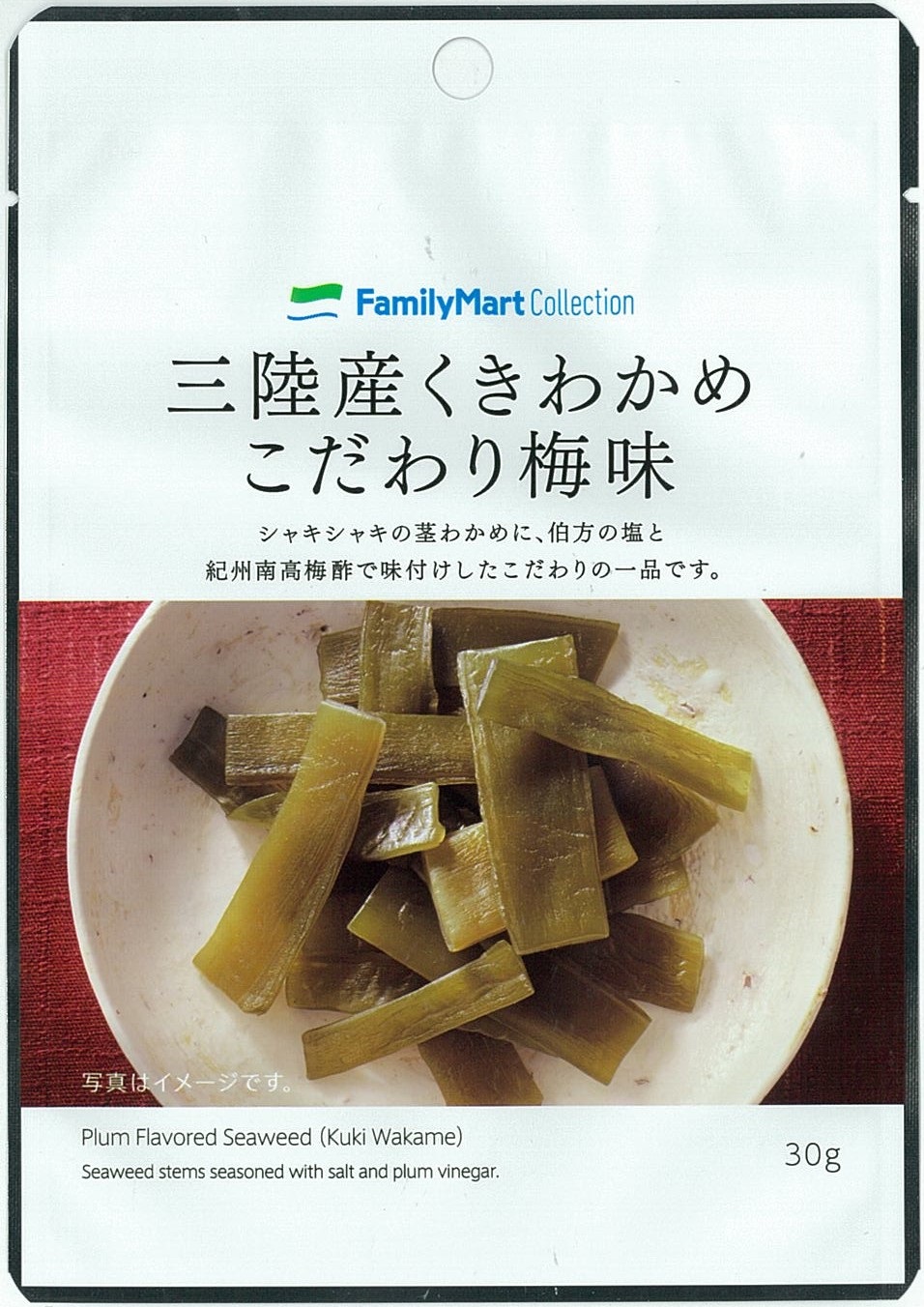

◆壮関の主要製品が三陸地方で採れるワカメを原料としていたことも関係があったのでしょうか

平野町長:そうですね。壮関さんはずっと三陸産のワカメにこだわりを持っていたそうで、大槌がその産地のひとつということもあったでしょうね。おかげさまで、2015年8月に地鎮祭、その翌年5月に落成と、操業まで順調に漕ぎ着けました。

2016年5月に落成した壮関大槌工場

「これからもインフラを整備して、大槌町の魅力を広めていきたいですね」

◆壮関の工場ができてどのような恩恵がありましたか

平野町長:工場で働くマネージャーから従業員まで、多くが地元の人たちですから、人口流出に悩む被災地として、雇用を生み出してくれたことに何より感謝しています。町として生活の場の再建を第一に考えてきましたが、その生活を支えるのが産業であり、職場でありますから、働く場ができることは、町だけでなく、地域全体の復興事業として大きな意味を持っていると思います。

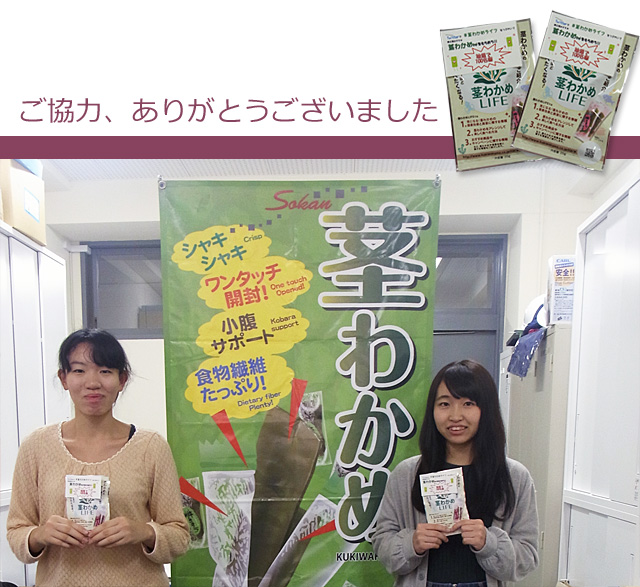

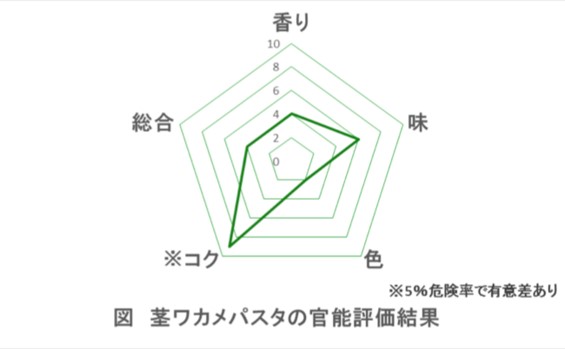

◆茎わかめという全国で販売されている商品が大槌で製造されていることも自慢になりますね

平野町長:その通りです。大槌の工場で生産している商品が全国で売られているというのは素晴らしいことです。うちのお父ちゃん、おばあちゃんが、こんなにおいしい食品をつくっているんだというプライドを多くの町民が持ってくれたらうれしいですね。

大槌町のさまざまな特産品を写真とともにお話しする平野町長

◆壮関の2人の社員が、栃木県の本社から大槌工場で働きたいと移住して来ました。こういう人たちがこれからも増えてくるといいですね

平野町長:ありがたいことですね。そういうUターン、Iターンの方々を増やしていくためにも、住む所をはじめ、生活のインフラをしっかり整備していかなければなりません。そうすることで、大槌を好きになっていただくことが大事です。先ほど大槌のおいしい食べ物の話をしましたが、冬でも雪は降らないし、夏はサーフィンもできます。私はここを「岩手の湘南」と呼んでいるんですよ(笑)。そんな大槌を好きなファンは全国にたくさんいます。壮関さんの茎わかめがそんな大槌ファンをさらに増やしていってくれるものと期待しています。

旧大槌小学校の校舎を復旧・改築して使われている現町役場庁舎

小高い丘の上にある大槌城址・城山公園から、復興の進む海岸をのぞむ

NHKのテレビ人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモデルになったといわれる蓬莱島

3回にわたってお届けした岩手県大槌町からのスペシャルレポートはいかがでしたか。機会があればまた訪れて、新しいレポートをお届けしたいと思います。お楽しみに。

取材・文:青木一夫

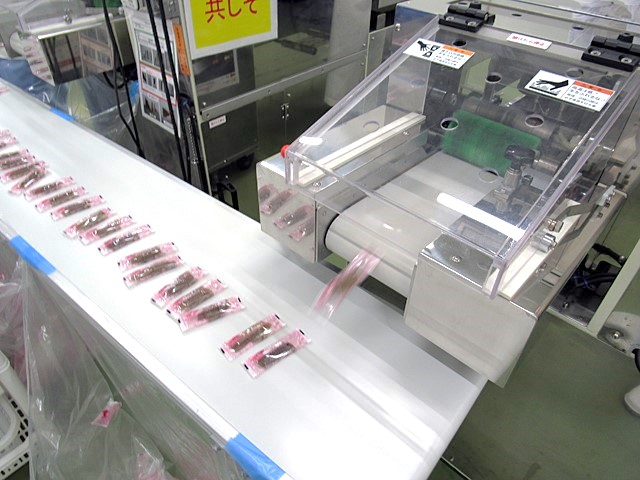

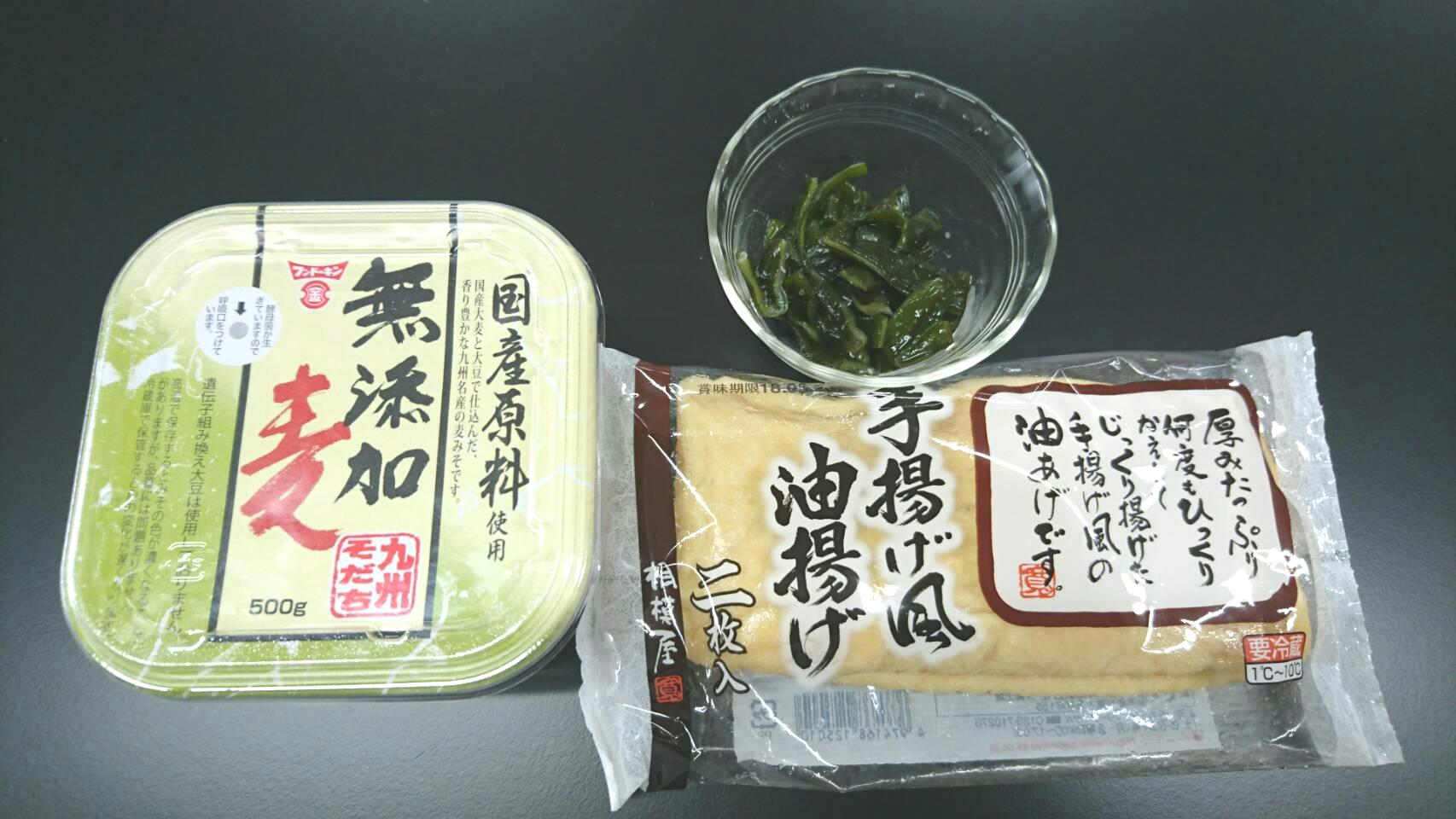

海辺で塩蔵したわかめはここに運ばれ、まず食べやすい大きさにカットされます。

海辺で塩蔵したわかめはここに運ばれ、まず食べやすい大きさにカットされます。

.jpg)

株式会社 壮関 大槌工場のエントランス・サイン

株式会社 壮関 大槌工場のエントランス・サイン